Post-virale Syndrome (PVS) können nach unterschiedlichen Infektionserkrankungen und asymptomatischen Infektionen auftreten, so beispielsweise nach Infektiöser Mononukleose bei Erstinfektion mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV-IM), nach Influenza oder nach einer Coronaviruserkrankung 2019 (COVID-19). PVS nach COVID-19 werden auch als Long COVID, post-akute Folgen von COVID-19 (PASC) oder Post-COVID-Syndrom (PCS) bezeichnet. Überwiegend betroffen sind adoleszente Mädchen und junge Frauen. Die Patientinnen und Patienten leiden in der Regel unter vielfältigen Symptomen sowie einer eingeschränkten Alltagsfunktion, sozialen Teilhabe und Lebensqualität. Manche Betroffene sind an ihr Haus oder Bett gebunden, einige pflegebedürftig. Eine besonders schwere Form von PVS ist Myalgische Enzephalomyelitis/ Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS). ME/CFS zeichnet sich durch das Kardinalsymptom einer Belastungsintoleranz mit Verschlimmerung der Beschwerden nach alltäglichen, oft nur geringen Aktivitäten aus. Dieses Schlüsselsymptom wird post-exertionelle Malaise (PEM) oder „Crash“ genannt und erschwert neben dem Alltag auch die medizinische Versorgung. Bislang sind für PVS und ME/CFS keine diagnostischen Biomarker und keine zielgerichteten Therapien etabliert. Zudem gibt es national und international wenig Evidenz zur Versorgungslage und zu Versorgungsbedarfen von sehr jungen Menschen mit PVS. Dies gilt insbesondere für Schwerbetroffene mit ausgeprägtem Teilhabedefizit.

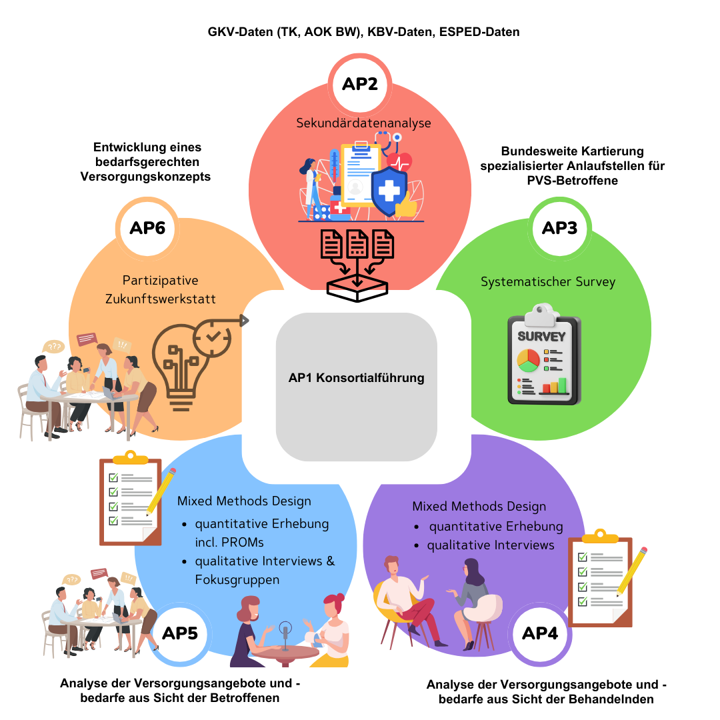

In dem vom MCFC koordinierten Projekt KidsCarePVS soll anhand von unterschiedlichen Datensätzen ein bedarfsgerechtes Versorgungskonzept für sehr junge Menschen mit (PVS) entwickelt werden. Die sechs Teilprojekte (TP) fokussieren sich auf Analysen von Daten der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), der kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und einer speziellen Umfrage der Erhebungseinheit für seltene pädiatrische Erkrankungen (ESPED) (TP2), auf die Entwicklung einer deutschlandweiten Karte zu spezialisierten PVS-Anlaufstellen für Betroffene (TP3), auf Evaluationen der Versorgungsangebote und -bedarfe aus Sicht der Behandelnden (TP4) sowie der Betroffenen und ihrer Familien (TP5) und schließlich auf die Durchführung einer partizipativen Zukunftswerkstatt, die eine Zusammenschau aller Befunde und Ableitung passender Versorgungsstrukturen zum Ziel hat. Hier werden organisatorische, prozessuale und vergütungsstrukturelle Innovationen adressiert. Mehrere Betroffenenorganisationen sind in die Konzeption und Durchführung des Verbundprojekts einbezogen. Wir erwarten einen positiven Beitrag dieses Vorhabens zur Optimierung der Versorgungsabläufe, zur Orientierung der Betroffenen, zu den medizinischen Outcomes der Erkrankungen sowie zur Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung. Durch den synergistischen Zusammenschluss wesentlicher nationaler Stakeholder und Expertisen ermöglicht das Projekt erstmals eine umfassende Bestandsaufnahme und gibt auf dieser Basis Aussicht auf innovative Lösungsansätze zur Deckung offener Bedarfe.

01.04.2025 - 31.03.2028

AOK Baden-Württemberg

Berufsverband der Kinder und Jugendärzt*innen e.V.

Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin

Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Magdeburg

Technische Universität Dresden, Dresden

Universität Regensburg, Regensburg

Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland

Innovationsfond des Gemeinsamen Bundesausschuss

https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/versorgungsforschung/kidscarepvs.690